Per quanto il cinema di Sorrentino sia esteticamente complesso e curato, i suoi film somigliano sempre di più a un’istantanea del suo autore, del suo modo di sentire e ricordare il mondo, molto più che al racconto del mondo stesso e di vite legate a una realtà condivisa.

Parthenope è un film pieno di cose eppure un film estremamente focalizzato, che richiede di accettare questo solo concetto. Parthenope, il personaggio interpretato da Celeste Dalla Porta, è il sentire di Sorrentino, ed è quindi tutto ciò da cui il pensiero dell’autore è ossessionato: Napoli e i suoi rituali, la bellezza estetica e della parola, la decadenza che di quella stessa bellezza è il frutto maturo, la sua giovinezza. Tutti elementi strettamente correlati, sovrapposti, spesso intercambiabili. Sempre estremizzati, ma in un modo che esclude giudizi estetici o di opportunità, perché l’istantanea di un pensiero è qualcosa di troppo immediato per poter riflettere su cosa sia bene o male, bello o brutto, minimale o kitsch, è il risultato della fusione di questi concetti.

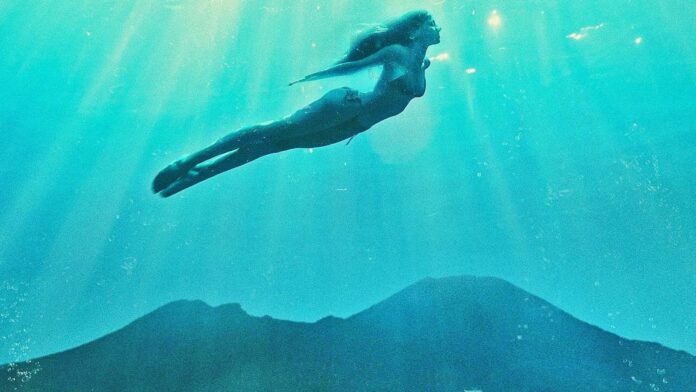

In Parthenope tutto sa di nostalgia per qualcosa che non si è mai potuto amare del tutto, perché Napoli è una città il cui mito pretende un’esaltazione che sia un atto di fede, mentre la sua realtà spinge a essere critici, e può anche essere respingente. Nella prima parte Sorrentino ci porta in un sogno fatto di mare, luce, aria, un sogno patinato che ricorda le languidezze di Guadagnino, dove i quadri perfetti trasmettono, però, già una certa inquietudine, nel loro essere isolati e privi di vera vita. Evoca atmosfere e trame da tragedia greca per visualizzare lo scollamento, l’assenza, dati dalla depressione. La giovane Parthenope, che vedremo crescere e cercare per tutta la vita, inutilmente, il senso prima di tutto di sé, incarna la bellezza come il protagonista de L’Amico di Famiglia faceva con il concetto opposto. Ma si tratta poi solo di scegliere il punto di partenza, perché Parthenope presto incontrerà dei mostri che quella bellezza l’hanno perduta, sono consumati dalla loro vanità, ma sarà questa stessa mostruosità a renderli di nuovo affascinanti e bellissimi. Specialmente agli occhi della ragazza, spinta dal terrore di scoprirsi banale a essere attratta anche dalle creature più paurose.

Sorrentino con Napoli è anche feroce, quando senza mezzi termini fa recitare a un suo personaggio come “voi napoletani” “camminate a braccetto con l’orrore e non lo sapete, siete solo trasandati e folkloristici”. È feroce quando mostra due case camorristiche fondersi costringendo i loro figli ad accoppiarsi in pubblico, per essere certi dell’atto e della discendenza, indicando quali siano le stirpi regali della città. L’altra incarnazione della città, il figlio del professore mentore di Parthenope, è un essere grottesco “fatto di acqua e sale”, “bellissimo”, costretto all’immobilità. È disperato anche quando, sul finale, corre al 2023 per i festeggiamenti dello scudetto, ma tutto finisce con un carro a forma di barca che traghetta i tifosi nella notte e nelle strade vuote, una visione spettrale quanto quelle da cui la storia è cominciata.